家庭の収入格差によって子どもの学力格差が広がっていることはよくニュースで扱われています。

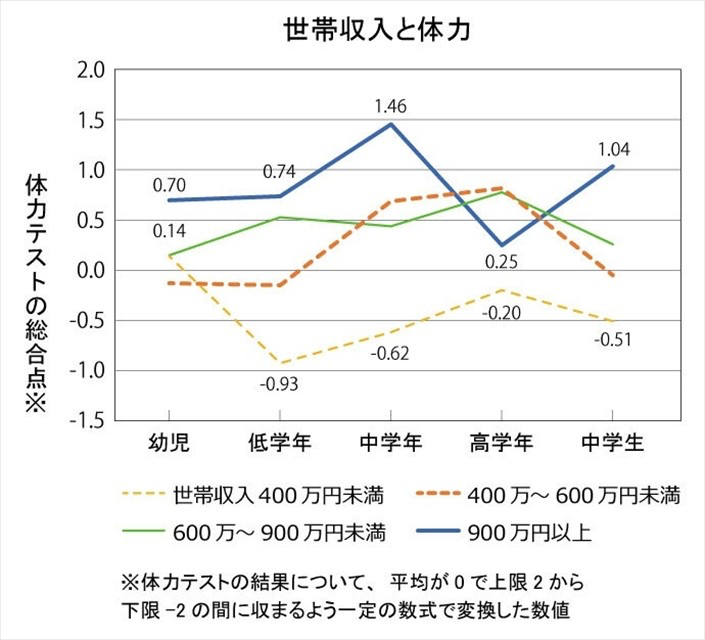

しかし学力だけでなく、運動能力にも格差が現れてしまっていることが分かっています。

引用:朝日新聞EduA

この「スポーツ格差」は幼児期から始まっているんだって。

はぴま

はぴま私たちが子ども達や地域のためにできることは何なのでしょうか?

この記事では、筑波大体育系教授の清水紀宏さんが提案する解決策をまとめてみました。

スポーツ格差を生まないための「解決策」として、子育てにお役立ていただければ幸いです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

収入に関係なく、おうちであそびながらお子様のバランス能力を高めたい方におすすめなアイテムがこちら👇

早稲田大学広瀬教授とbiimaSportSによって共同開発されたスポーツトイで、おうちで日常的に運動習慣を作ることができておすすめなんです!

はぴま

はぴまママの負担も減りますよ♫

\早稲田大学広瀬教授とbiimaSportSの共同開発!/

スポーツ格差とは?

筑波大体育系教授の清水紀宏さんによると、「スポーツ格差」とは・・・

「子どもが生まれ育つ家庭・地域・学校など生活環境の条件が原因となって生じる、

1:スポーツ機会へのアクセス

2:運動・スポーツ習慣

(スポーツライフ)3:運動・スポーツ活動への意欲

4:体力・運動能力水準等

スポーツ活動によって獲得されるアウトカムにかかわる許容できない不当で不平等な差異。」

引用元:https://www.asahi.com/edua/article/14707716

と、定義づけされています。

つまり、子どもが育つ環境によって、スポーツへの習慣や意欲・能力などに格差が生じると言うことです。

さらに収入が低い家庭では、

・地域や学校でのスポーツに関わる頻度が少ない

・運動能力も低い

と言うデータが出ています。

はぴま

はぴまなんとも恐ろしい結果です。

スポーツをするには、お金が必要な時代

経済的・時間的に余裕のある家庭は子どもにスポーツを習わせられますが、そうでない家庭の子供は運動の機会が少なくなってしまいます。

なぜなら、昔に比べて今は多くの公園でサッカーや野球などのボール遊びができなくなっていて、小学校の校庭開放も減っているからです。

わたしが子どもの頃は、公園でサッカーをしている子供や、放課後に学校で自由に遊ぶ校庭開放がありました。

ですが今では、ほとんどの公園で「ボール遊び禁止」の看板をよく見かけますし、子どもの学校も近隣の市の学校も校庭開放をしていません。

はぴま

はぴまこれでは子供たちが「遊びで運動能力を高める機会」が減ってしまいます。

そのため、お金がかかるスポーツの習い事をしていない子どもは、習っている子どもに比べて運動能力が低くなってしまいやすいのです。

家庭の経済格差が子どもの運動能力の格差(差異)を広げてしまっているなんて、悲しい現実ですね…。

スポーツの習い事には、親の負担も必要

運動の機会が減ってしまった子どもにスポーツをさせようとすると、親はお金以外にもある程度の負担を覚悟する必要があります。

例えば子どもにサッカーをさせたければ、

- サッカースクールに入会(入会金を払う)

- スクール専用の道具を購入(ユニフォームやシューズなど)

- 毎月、一万円近い月謝を払う

- 試合や送迎があれば参加費・交通費など

- 送迎の手間、時間を確保する

など、大まかに上記の負担が必要になります。

はぴま

はぴまスポーツ少年団などでは金額が安い傾向にありますが、その分親の負担が増えるようです。

またスポーツ少年団など、サッカースクールによっては送迎だけでなく親の手伝いが必須なところもあります。

経済的な余裕だけでなく時間的な余裕もないと参加できないとなると、入会するにもハードルが高く感じるご家庭も少なくないのではないでしょうか。

二極化は、1990年代から始まっていた

公園でのボール遊びが禁止されるようになってからは、子ども達が近所の公園でサッカーや野球などを楽しむ姿が見られなくなくなってしまいました。

広い空き地がないなか、スポーツの商業化や産業化は徐々に進んでいきました。

そして、お金や時間に余裕のある家庭の子どもしか地域のクラブに積極的に関われなくなってきたそうです。

スポーツの商業化や産業化が影響

そんな時代背景もあって、金銭的に余裕のある家庭はスポーツを習わせることができ、スポーツの機会を失った子どもとのスポーツ格差が広がってしまいました。

昔は公園でもサッカーができたけど、今は禁止になってるよ。

今はお金を払ってサッカー場を借りてるんだ。

学校生活への満足度にも影響を及ぼす

運動ができる子は、モテました。

それは今でも同じで、「クラスの人気者」の条件の1つが「スポーツが出来ること」だと、統計で出ています。

また、運動が出来る子は自信もつきやすく、学校生活への満足度も上がります。

さらに運動が苦手な子は、学力が低い傾向にあるようです。

はぴま

はぴま学校生活への満足度は、子どもにとっては「人生への満足度」と同じくらい大きな存在です。

親の経済力の違いで「子どもの人生の満足度」を低くさせてしまっているとしたら、大問題ですよね。

家庭の収入が低いと、子どもの学力や運動能力が低い傾向に

家庭の収入が低いと学力も低い傾向にありますが、

学力が低い子どもは体力・運動能力も低い傾向があり、

収入が低い家庭の子どもほど、体力や運動能力が低い傾向にあるそうです。

つまり、

家庭の収入が低い=学力も、体力・運動能力も低い

と言うことになります。恐ろしいですね。

さらに、学年が上がるにつれてこの格差が拡大していくことも明らかにされています。

はぴま

はぴまこのスポーツ格差は、いつから始まるのでしょうか?

スポーツ格差は、なんと幼児期から!

この記事の調査では、幼児期からスポーツ格差が現れることが分かったそうです。

そしてこのスポーツ格差は、小中学校に行ってから挽回しようとしても、かなり難しいそうです。

はぴま

はぴまそれって…、かなり厳しい現実ですよね・・。

幼児期にスポーツ習慣をつけることが大切

このことから、幼児期から運動する習慣をつけて格差を生まないようにすることが大切だということが分かります。

おうちでスポーツ習慣ができる環境を簡単に作る

幼児期から運動する習慣を身につけるには、おうちですぐに運動ができる環境をつくることがおすすめです。

なぜなら、幼児期はとくにおうちで過ごす時間が長いため、おうちで体を動かす機会が多い方が圧倒的に運動能力を高められるからです。

はぴま

はぴまわが家では子どもの運動の機会を増やすためにジャングルジム、ブランコ、滑り台、うんてい、トランポリン、ボール、フラフープなどの室内遊具を取り入れていました!

今では運動会で1位をとれる子に育ちましたよ!

色々と室内遊具を取り入れるのが難しい方には、日常の遊びで体のバランス能力を高められるスポーツトイ「Play SPOTo(プレイスポット)」がおすすめです!

Play SPOTo(プレイスポット)は、早稲田大学広瀬教授とbiimaSportSによって共同開発されました!

はぴま

はぴまおうちにいながらできるので、日常が運動の習慣になってママの負担も減りますよ♫

\早稲田大学広瀬教授とbiimaSportSの共同開発!/

スポーツ格差の解決策は!?身近で出来るスポーツ習慣

スポーツ格差を産まないために必要なことは「体を動かすこと」です。

体を動かすと言うと激しい運動を想像してしまいますが、激しい運動でなくてもいいそうです。

ここからは、スポーツ格差の解決策として、身近で出来るスポーツ習慣をご紹介します!

はぴま

はぴま激しい運動でなくても、「スポーツ格差の対策」として

以下の方法が勧められています。

- ごく当たり前な自然体験をする

- 豊富で多様な生活体験を提供する

- 多くの人と色々な目的や方法で様々な生活体験を積む

- 親や地域の人たちと一緒に楽しい活動をする体験をする

など、これらの体験を積み重ねることが必要だとしています。

そんなにスポーツって感じじゃないね!これなら取り入れられそう♪

体には良い効果がある、身近な自然体験

例えば、季節のレジャーを楽しむのもそうですが、

- 春には新緑や花、冬眠から目覚めた虫たちを探しに行く

- 夏には川や海で思いっきり遊ぶ体験をする

- 秋には紅葉を見に山登りをしたり、植物の葉の色の移り変わりを楽しむ

- 冬には雪遊びやスキーに行ったり、庭やベランダで氷をはって遊んでみたり…

など・・・

はぴま

はぴま体を動かして楽しむ体験を、日常で取り組められたら良いですね。

四季の移ろいを楽しみながら、体を動かす

お金を使わなくても、体を動かして自然体験をする方法は他にもあります。

- 周りにある自然を感じに出かけてみたり、

- 四季の移ろいを楽しむために散歩をしてみたり、

- 紅葉を見に行ったり、

- 虫取りをしてみたり…

と言った、日頃忙しいと感じることの出来ない「自由な時間」を楽しみ、その中で「体を動かす喜び」を感じる。

はぴま

はぴまお金をかけなくても、体を動かして楽しむ体験は色々あります。

ポケット図鑑を持って、虫や植物の名前を調べるのでも、体を動かしますし勉強になります。

まずは身近なところから始めてみると、取り組みやすく継続しやすいのではないでしょうか。

子どものスポーツ格差は、地域社会で対処しよう

記事では、「子供のスポーツ格差は、地域社会で対処すべき問題」だとし、学校は「最後のセーフティーネット」だとてしています。

学校に依存して自分は何もしないのではなく、地域の子ども達のために、大人も一緒になって「子供のスポーツ格差問題」を意識して対処することが大切です。

では、地域の大人として何ができるのか?

はぴま

はぴま記事では以下の対処方法を勧めています。

地域の大人としてできる対処方法

- 公園などでの子どもの自然な遊びの場をつくってあげること

- 子供同士で教えられるドッジボール、鬼ごっこ、虫とりなどをする環境を作ってあげる

- 仲間づくりのきっかけを作ってあげる

- 「異年齢の集団」や「縦割りの集団」をつくって、お世話してくれるお兄さんお姉さんと繋げてあげる

はぴま

はぴまお友達やお兄さん・お姉さんと遊ぶきっかけを作ってあげるのも、親の役目ですね。

公園に行って、知らない大人やお兄さんお姉さんにも声をかけられる子もいますが、遠慮したり恥ずかしがる子供も多くいます。

気さくに話しかけられるお子さまは、そっと見守ってあげましょう。

内気で声をかけられないお子さまは、大人がそばについてあげて、お兄さんお姉さんにひとこと声をかけて一緒に遊ぶ機会を作ってあげましょう。

はぴま

はぴまきっかけさえあれば、子供も一緒になって楽しむようになるでしょうし、きっかけがなければ何も始まりません。

こうやって声をかけたらいいんだなって、見本にもなるね

親が忙しいとなかなか出来ない事ですが、子供のためと思って、是非子どものコミュニティづくりを意識してみてください。

まとめ

日本では、経済格差、教育格差、医療格差、保育格差、マンション格差…など、様々な格差が広がっていると言います。

そんな日本は、幸福を感じる人が世界でワースト1位です。

これは日本人として、とても悲しい現実です。

これからの日本を明るい未来にするためにも、いま産まれてきてくれた子どもたちには幸せに育って欲しいと思います。

そのためにも私たち大人が、今できることを何か1つでもコツコツと行動していきたいと思います。

小さなことでも、何か1つでも…。

そして「大人中心の社会」ではなく、「子どもの未来を考えられる心に余裕のある社会」になって欲しいと切に願います。

参考記事:yahoo!ニュース(記事URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/3127eb93f9b810600bbfbacecf3d6a39a5b50bda?page=1)

関連記事